Bacaan I: 1 Samuel 15:16-23

Bacaan Injil: Markus 2:18-22

Setelah merayakan misa Natal dan tinggal beberapa hari di Waghete, desa di pedalaman pegunungan Jayawijaya Papua Tengah, Jumat 27 Desember 2013, ditemani Romo Nico SJ pastor pembantu paroki dan frater Yuda SJ wakil pamong SMA Adiluhur Nabire, saya “turun gunung” dengan mobil paroki menuju ke Nabire, 255 km ke arah Utara. Seorang bapak, putra asli Papua berperawakan kecil bersikeras turut menemani, karena juga ingin mengunjungi saudaranya di kota. Pegawai Dinas PU Waghethe ini sempat ditanya Romo Nico, “Bapak benar mau ikut kah? Bagaimana dengan pekerjaan Bapak di kantor?” Dengan enteng ia menjawab: “Jangan kawatir Pater, saya sudah tanda tangan presensi sampai Tahun Baru”. Kami tergelak terbahak waktu mendengarnya. Jawaban yang maunya menentramkan itu sekaligus mengkhawatirkan: logikanya hanya sepotong yang kena. Jawaban yang juga mencerminkan etos kerja yang banyak ditemui di daerah terpencil di Papua. Memprihatinkan. Tetapi kami membiarkannya turut serta. Pak Frans Doe yang biasa turut, ini kali harus mengalah. “Gantian lah, “ ujar Romo Nico.

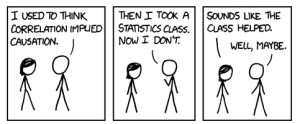

Para pengusung atheisme suka melecehkan kaum beragama sebagai orang-orang yang logikanya “kurang penuh”. Kepercayaan pada Tuhan suka dianggap irrasional. Mereka lupa, “pertarungan” meluruskan, menajamkan, meninggikan logika merupakan bagian dinamika pokok beriman. Tentu saja ada orang-orang yang lebih suka “meninggalkan” logika atau bahkan mencurigai pikiran manusia (baca: filsafat) sebagai penghalang menangkap pesan ilahi, tetapi bukankah itu gejala yang biasa ditemui dalam masyarakat manapun, dan mereka tidak bisa dilihat sebagai mewakili kelompok terbesar yang mempertahankan dan terus mengembangkan ketajaman budi dan hati?

Bacaan-bacaan hari ini dapat dipahami dalam kerangka transformasi (logika) agama yang berusaha menyenangkan Tuhan lewat persembahan-persembahan yang meredakan murka Tuhan yang pemarah, menuju (logika) agama yang mengajarkan ketaatan penuh dan utuh, secara kritis dan kreatif, agar manusia berkembang sepenuhnya. Sikap Saul yang mengikuti perintah Tuhan setengah hati sambil mencari keuntungan sendiri menunjukkan logikanya yang hanya sepotong-sepotong. Jadinya dia didakwa Samuel jatuh dalam dosa sejenis menyembah berhala, karena kepentingan dirinya diutamakan daripada melaksanakan kehendak Allah yang telah diketahuinya secara jelas. Dia juga dituduh berusaha “menyogok” Tuhan lewat persembahan korban bakaran.

Bacaan Injil juga menyingkap dibalik pertanyaan orang-orang Farisi tentang murid-murid Yesus yang tidak berpuasa, Allah dipandang perlu “dipuaskan” dengan pelaksanaan puasa tsb. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan logika yang lebih utuh: puasa adalah tanda keterpisahan dari Allah. Para muridNya tidak perlu berpuasa karena selama Yesus ada di tengah mereka, mereka tidak terpisah dari Allah. Tentu saja, untuk dapat menampung “ilmu” baru ini, perlu “kantong” baru!

Kitapun perlu terus belajar dalam beriman, menguji hati dan budi, agar doa kita: “Jadilah kehendakMu”, benar-benar mengarahkan pikiran, perkataan dan perbuatan kita, dalam pencarian tulus terus menerus akan kehendakNya. Kita hendaknya juga tidak berpuas diri berhenti dan bersandar melulu pada kuasa “formula”, tetapi mau bersusah payah menggali “semangat dasar” pula. Kalau tidak waspada dengan yang pertama, bisa jadi kita akan mengubah doa kita: Tuhan, jadilah kehendakMu yang sesuai dengan kehendakku. Cincai lah… Kalau tidak waspada dengan godaan berhenti mengembangkan iman, bisa jadi kita kita salah mengambil langkah yang justru menjauhkan kita dari tujuan kita diciptakan. Maka, waspadailah logika sepotong-sepotong!

Teringat akan kisah indah seorang teman yang menuliskan pengalaman menyadari logika sepotong-potongnya tentang “pergi ke gereja”. Persoalan pergi ke gereja adalah salah satu penyakit umum anak muda dalam proses mencari identitas, yang saya pribadi pun pernah mengalaminya… untungnya masih diselamatkan Allah. Justru dari pengalaman mengatasi logika sepotong tersebut, pertumbuhan iman terjadi.

Berikut kutipannya :

Saat itu saya jarang ke gereja terutama dalam mengikuti misa syukur. Dalam setahun hanya natal dan paskah saja. Saya menjelaskan bahwa, saya tidak ke gereja karena saya tidak mau bertemu dengan orang-orang munafik di gereja, ke gereja hanya disuruh ortu, ke gereja supaya terlihat dewasa/keren, di gereja terlihat alim tapi diluar sana suka bertingkah kasar hingga suka memukul, hal itu membuat saya berbeban pikiran saat ke gereja. Saya mengenal beberapa orang seperti yang sebut di atas dan bertemu mereka di gereja, oleh karena itulah saya tidak konsen di dalam gereja.

Lebih lanjut dia menuliskan :

Menjadikan saya rajin ke gereja pun susah-susah gampang. Yang menjadi tembok penghalang bagi saya adalah Agama. Saya percaya dengan adanya Allah, tapi saya tidak yakin dengan gereja katolik. Mengenai gereja katolik selalu yang terlintas adalah hal-hal buruk dari para romo, uskup, hingga paus. Mereka cenderung kolot, kaku, keras kepala, hingga kabar tak sedap seperti perselingkuhan, merokok, hingga berorientasi uang.

Setelah setahun berproses, dia menyadari :

Dalam permenungan saya, saya tersadar bahwa saya merupakan sosok yang idealis dan logikalis namun tidak kritis dalam berfikir. Saya cenderung untuk memikirkan hal yang realistis atau berfikir logika saja, hanya mau mendengar hal/kabar yang baik namun menutup mata mengenai hal buruk. Kecenderungan inilah yang menjadi dasar dari Tembok Besar dalam diri saya.

Pembimbing saya menyadarkan saya mengenai persepsi itu, “Jika orang lain berkata bahwa Ibu mu orang buruk rupa, cacat tubuh, hingga melakukan kejahatan….. apakah kamu masih menganggap dia ibumu ?”, pertanyaan tersebut membuat saya tersadar kembali akan semua hal yang terjadi dalam diri saya, melihat bahwa saya sangat menyayangi ibu saya. Saat itulah komitmen saya diuji. Keluarga saya adalah keluarga katolik dan saya dibaptis saat sudah dewasa. Dengan sadar saya telah memutuskan untuk dibaptis.

Yang sangat indah, sangat manusiawi, dan sangat khas anak muda…. pada akhir tulisannya dia membuat rangkuman dari jawaban pergumulannya demikian :

Lebih dari sekedar komitmen, saya semakin menyadari bahwa beriman adalah perkara relasi personal dengan Allah. Pada akhirnya, ke gereja adalah untuk berjumpa dengan Allah. Hal-hal tidak ideal yang saya sebutkan di atas memang mengurangi semangat namun saya berupaya tetap sadar bahwa iman adalah relasi kasih dengan Allah. Saya belajar menjadi beriman secara otonom artinya tidak terpengaruh oleh orang lain.

Oleh karena itulah, bagi saya ke gereja di hari Sabtu/Minggu untuk mengikuti misa syukur adalah hal yang penting, karena mengikuti misa syukur adalah bentuk komitmen saya sebagai orang katolik dan ungkapan syukur kepada Allah yang mengasihi saya. Jika saya tidak bisa mengikuti misa tersebut karena suatu hal, maka pastilah hal itu lebih penting daripada mengikuti misa. Pilihan untuk tidak mengikuti misa bisa saja merupakan pilihan yang “Ad Majorem Dei Gloriam” sejauh memang Allah semakin dimuliakan melalui tindakan tersebut.

dikutip dari “Ad Majorem Dei Gloriam di masa Prapaskah” oleh Tomy Dwi D.H dalam magis-indonesia.org

Linda, terima kasih sudah berbagi kisah indah dari Tomy. Salam!